年も押し詰まってから石坂敬一氏の訃報が飛び込んできた。石坂氏といえば僕らの世代にとっては東芝音楽工業の洋楽ディレクターでありピンク・フロイドの「原子心母」を始めとする一連の作品やT.レックスの「電気の武者」のような秀逸な邦題ネーミングでつとに知られていた方だ。ファースト・アルバムがリアルタイムで発売された後、しばらく日本発売が見送られていたピンク・フロイドの「神秘」を2度の編成会議を経て国内発売にこぎつけた(イニシャルは600枚だったという)のも、同じくフロイドの「原子心母」を「プログレッシヴ・ロック」という新ジャンルをメディアに広めてブレイクさせたのも(当時、六本木、青山、渋谷あたりでは原子心母の牛のジャケットを持っていることが一つのかっこよさの代名詞になりつつある状況だったとインタビューで語っていた)、73年に発売された「狂気」を並み居る日本のアイドル、ポップス、歌謡曲を蹴落として総合オリコンチャートの1位に送り込んだのも石坂氏の尽力によるものだった。

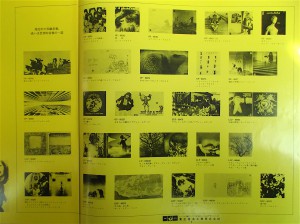

並行して東芝は「実験的・思考的音楽」としてタンジェリン・ドリーム、アモン・デュールやカン、サード・イアー・バンド、ケヴィン・エアーズ、ホークウィンドなど売れそうもないアンダーグラウンドなアルバムも日本発売、それぞれに丁寧なブックレットを添付して解説はあえて通常の音楽ライターよりも当時美術手帖の編集長だった宮澤壮佳や映画評論家の金坂健二を起用するなど独特のプロモーションを展開していた。

タンジェリン・ドリームはわざわざドイツOrhから原盤権を買ってリリースしたようでピエール・シェフェールやアンリ、クセナキスなどは72年に国内発売された「ケンタウロス座のアルファ星」のライナーノーツ(というか解説書)の論考で初めて知った。ちなみに添付された帯のタタキ文句は「このレコードの価値は聴き手の耳と主観に依存する」であり、解説の主題は「宇宙と人間の磁場」だった。今なら「ナニコレ」と笑い飛ばされるだろうが当時はもちろん本気である。サード・イアー・バンドに至っては3枚ともほぼリアルタイムで発売した上に「マクベス」からは日本のみのシングル盤まで切っている。「錬金術」は初回発売の解説書では「これでもロック」であり、帯の文句は「現実か幻覚か、心の耳で確かめよ!」だったが数年後サードアルバム「マクベス」発売に伴う再発盤の帯では「第三の耳とは心の扉なりき….その神秘の音塊は恍惚境の舞踏、そして言葉の力はそこに消失する」となり、解説書には実際の錬金術の図版や「形而上的エロスの小宇宙」などのオカルティックな論説が紹介されていた。これらが当時の洋楽のメインの購買層である中・高校生だった僕らにどれだけ魅惑的に映ったか想像できるだろうか。それは70年代後期以降の宝島やもっとあとのクイック・ジャパンみたいな、マンガやアングラ音楽も含めたサブカルチャー、ポップ・カルチャーが面白い、なんでも面白がってみよう的な視点ではなく、どちらかというとポピュラーミュージックの一形態でしかなかったロックをむりやりハイカルチャーと結びつけて流布させようという、過激だけどかなり無理のあるプロモーション方法だったと今となってはおもう。

もう一つ、石坂氏といえばロックマガジン創刊号の対談記事で阿木譲に、何故ラリーズを出さないのか、石坂さんなら出せるでしょう、出すべきだとしつこく詰め寄られて「そこは。。。もう少し待ってください。。」と困惑していたのを思い出す。その頃東芝はクリエイションやコスモス・ファクトリーの売り出しに必死でそれどころではなかったと想像するが。